入社1ヵ月で新規事業を高速ローンチ。「戦略立案からハンズオンによる実行まで」をやりきる事業責任者のリアル

-

サクライ

サクライ

京都大学工学部卒。前職ではリクルートでHR領域の営業企画や事業推進を担う。ダイレクトリクルーティングの新サービスの立ち上げにあたり、既存顧客と新しい利用規約で契約を結び直すプロジェクトを成功させた。自身の更なる成長には、より大きな責任と裁量が伴う環境が必要不可欠だと考え、転職を決意。クーリエの「自分の限界を決めずに徹底的にサービスグロースに向き合える環境」に惹かれ入社する。現在は経営企画として不動産事業をはじめとする新規事業の立ち上げを推進している。

目次

「自分自身の責任でビジネスの意思決定をする経験」と「深い事業理解を身につけること」を求め転職を決意

サクライさんは前職はどのような業務に携わっていたのでしょうか?

前職ではリクルートで2年半、HR領域における営業企画と事業推進を担当していました。主にダイレクトリクルーティングサービスの法人営業組織で、BPO架電によるリードジェネレーションの計画策定やMAツールを活用したCRM設計に携わっていました。

具体的な流れをお伝えすると、今期の売上計画から必要なリード数や商談数を逆算し、市場規模から実現可能性を評価します。その後、現状の転換率から改善すべき点を特定し、改善のための施策を推進するという一連の業務フローを回していました。

後半は組織全体の事業推進業務も担当するようになり、KPI設計や組織のPL管理、営業戦略立案など、より広範囲な業務に関わるようになりました。

特に印象的だったのは、新サービス立ち上げにあたって、既存顧客と新しい利用規約で契約を結び直すプロジェクトのリード役を任されたときのことです。このときは、従来のサービス内容を刷新したことに伴い、全顧客から新たな利用規約で同意を得る必要がありました。

このプロジェクトは単純な事務作業ではなく、膨大な既存顧客基盤に対して、いかに効率的にアプローチし、限られたリソースで最大の成果を上げるかというものです。

最も重要だったのは、従来のプロセスでの「商談してから契約書を送る」という当たり前を疑うことでした。そこで、「契約書を先に送り、商談を後回しにする」という形でフローの順番を入れ替えることにしました。

従来の営業方法は、(A)SMB向けの電話営業と(B)エンタープライズ向けの直営業の2つしかありませんでした。「積極的に商談を進めていく」グループに関しては、従来の方法で十分対応可能です。一方で、これまでの(A)電話営業では対応が難しい、新たな(C)グループへのアプローチが必要でした。この(C)グループは「1件1件の商談に莫大な工数がかかる」という特性を持っており、そのため従来の営業スタイルでは非効率的でした。そこで、この(C)グループを攻略するために、新たに30分のウェビナー形式を導入しました。

この改善プロセスに改め、契約書を先に送付することで、商談せずに契約を結べた企業が契約締結目標数の約30%を上げることができました。

ウェビナーでは、事前送付した契約書を手元に用意して参加いただき、新サービスの変更点を説明して、その場で契約締結まで完了させるという明確なゴール設定を行いました。この施策により、従来アプローチできていなかった企業を一気に契約に結び付けることに成功しました。

このプロジェクトでは、「当たり前のプロセスほど疑うべき」で業務フローを入れ替えるだけで劇的な効率化が可能である、という学びがありました。単なる事務処理の改善ではなく、顧客体験を根本から再設計することで、Win-Winの関係を構築できることを実感できたプロジェクトでしたね。

実は、以前から将来的に起業を視野に入れており、このプロジェクトは自分の考えを整理する上で非常に有益でした。課題解決のプロセスを実地で経験したことで、「自分が事業をやるなら、どういう視点を大切にすべきか」という軸が明確になったと感じています。

契約書再締結のプロジェクトをはじめ、成果を出されていた中で、なぜ転職を考えるようになったのですか?

前職でのキャリアの延長線上の姿が、ある程度想像できてしまったことが大きな理由です。より幅広い経験と深い事業理解が必要だと感じ、それらを獲得できる環境を求めるようになりました。

大企業の縦割り組織では、そのようになってしまうことはある程度理解しているものの、「サービスを大きく拡大するために改善するべき本質的な業務」に割ける時間が限定的でした。どうしても上層部の意思決定を実現することが主な業務となり、自分自身の責任で決められる機会がほとんどなかったんです。

自分の仕事の範囲や限界を決めずに、「徹底的にサービスを良くすること、大きくすること」に向き合いたい。社内での定性的な評価に甘んじず、明確に自分が関挙げて作り出したといえる実績で自分の実力を語れるようになりたい。そんな思いが日に日に強くなっていきました。

新サービス開始に伴う契約書再締結プロジェクトなど確かに成果は出していましたが、これらの成功体験も、結局は、「既存の枠組みの中での最適化に過ぎない」と感じていたんです。

数ある選択肢の中で、クーリエへの入社を決めた理由は何だったのでしょうか?

転職活動では環境と成長機会を重視していました。クーリエへの入社を決めた最大の理由は、代表と取締役の清水との面接です。

代表との面接で印象的だったのは、社会人経験の浅い20代の自分に対して「起業したいという思いを応援する」「必要な能力が身につく環境を提供する」と言ってくださったことでした。

入社段階から比較的高いレイヤーでのプロジェクトマネジメントや、事業結果に対する責任を取る経験を提供してくれると言っていただけたんです。

私は、具体的な業務内容よりも、「どのような立場で、どのレベルの責任を持って仕事ができるか」を重要視していました。そのため、私のビジネスに対する経験や熱意を深く受け止め、私自身と事業の成長機会そのものを約束してくれる姿勢に心を打たれました。

また、清水との面接は、私の仕事観を根底から変える体験でした。ほぼ初対面の状況で、いきなり「意思決定をする責任と、意思決定を正解するために必要な心構え」について深く問われました。これは一般的な転職面接では想定していない質問で、その場でひねり出した自分の回答は質が低く、正直記憶が曖昧です(笑)。

一方、清水が語った意思決定の定義に衝撃を受けました。

サクライの定義 |

複数の選択肢から一つを選ぶこと |

清水の定義 |

複数の選択肢から一つを選ぶこと + その選択を正解にしていくプロセス全体 |

具体的には、「A案を選んで事業が伸びた。A案で正解だったね」と言ってもらえるまでが意思決定であり、もし間違っていたら素早くB案に軌道修正することも含めて意思決定だという考え方でした。

この議論を通じて、今まで自分が成果を出せたプロジェクトを振り返ったときに、そのとき成果を出せた理由について深く考えさせられました。私には一定の原動力があり、それが成果に繋がっていることは自覚していましたが、「その原動力から生まれるエネルギーを、いかに仕事のアウトプットとして具現化するか」という部分が言語化できていませんでした。

清水との対話により、この曖昧だった部分が明確に言語化された感覚がありました。そして、「この人の下で働けば、そのスキルをさらに磨けるチャンスがある」と確信できました。

「単に裁量があるだけでなく、意思決定の本質を理解し、それを支援してくれる環境がある」──これが一番の入社の決め手になりました。

前職でも一定の裁量はありましたが、それは「与えられた選択肢の中から選ぶ」レベルでした。しかし、クーリエで求められるのは「選択肢自体を論理的に創出し、スタンスを示して決断する。それを自ら正解にしていく」という、より本質的な意思決定能力です。

転職しても起業してもビジネスの要求に対して自分のスキルやマインドに不足しているものが絶対にあり続ける。今まさに、AI・データ活用によるビジネスそのものの変革を求められる変化の著しいテクノロジー領域において、何が起こっても問題なく応えられるレベルに達するまで、「常に考え抜き、やり切ることが求められる環境」に身を置くことが今のベストな選択だろう、と考えたとき、クーリエは私が求めていた成長環境そのものでした。

長期的なキャリア形成を考えた時、クーリエはこの「なんとかし続ける力」を圧倒的に鍛えられる場所だと感じたのです。

経営企画として不動産事業の立ち上げを推進

入社後はどのような業務を担当されていますか?

現在は経営企画として、不動産事業をはじめ、新規事業の立ち上げを担当しています。新規事業の立ち上げなので、ほぼ全ての業務に携わっていますが、まず最初に力を入れたのは以下の3つです。

- 事業戦略策定とビジネスモデル構築

- ゼロベースで事業の存在意義を問い直し、不確実な未来を見据えた事業の羅針盤となるコア戦略を策定

- 再現性の高い収益構造を設計し、持続的なキャッシュフローを生み出すビジネスモデルを構築

- 市場・競合分析に基づく収支計画の策定

- 精緻なデータ分析に基づき、未開拓の市場機会を特定し、リソースの最適配分により、競合に対する圧倒的優位性を確立

- 高度なファイナンシャルモデリング技術を駆使し、事業の投資価値と経済合理性を客観的に証明する収支計画を立案

- 全方位的なステークホルダーマネジメント

- 経営から現場、社外パートナーまで、複雑に絡み合う利害を解きほぐし、事業を成功に導くための推進力を創出

- 事業成長を飛躍させるための戦略的パートナーシップを主導。単独では成し得ないエコシステムを形成し、企業価値を最大化

特に意識しているのは、データに基づいた意思決定です。前職で培った分析力を活かし、市場規模の算出や需要予測、ユーザーセグメントの特定など、定量的な根拠を持って事業を推進しています。

プロジェクトメンバーとしてアサインされる際は、各部門との連携も欠かせません。マーケティング部門とは集客戦略を、開発部門とはシステム要件を、営業部門とは販売戦略を詰めていく。縦割りではないフラットな組織だからこそ、部門を超えた協働が実現できています。

入社前のイメージとのギャップはありましたか?

入社前は、数字による意思決定で成長してきた会社というイメージを持っていました。しかし実際に入社してみると、それ以上に印象的だったのは役員陣の事業理解の深さと、所属する社員のビジネスレベルの高さでした。

特に、代表の安田や取締役の清水の全方位的な解像度の高さには度肝を抜かれました。セールス出身、コンサル出身でありながらそれぞれ、プロダクト開発のおけるDBのテーブルやカラム詳細まで理解しており、デジタル広告におけるアカウント設計から実行までのマーケティング施策、AI・CDPなどデータ活用し、セールスイネーブルメントに至るまでのビジネスとの連動、組織人事、財務経理といったコーポレート機能まで異常に理解が深く、「細部までDeepDiveすることで実行をやり切ることのできる戦略を立てられる」のだと感じています。

ある時、クライアントへ一斉に送るファックスの文面とレイアウトを役員陣が20分間真剣に議論している場面を目撃しました。前職の大企業なら部長レベルが担当する細部まで、クーリエの場合は代表が関与していたのです。一つひとつのプロジェクトへの経営陣の解像度の高さを担保しているし、現場で起きていることを経営陣が吸い上げるためでもあったんです。

経営陣自らが議論に関わっているプロジェクトの多さを見ていると、「全ての意思決定に対して、最終的に責任を取る覚悟がある」からこその関与だと感じました。

そんなハイレベルな環境なので、日々課題だらけです(笑)。最近は新たな事業についてAIと壁打ちしながら事業ロードマップを描き、プロジェクト全体の大きな流れを描くことをやっているのですが、「個々のタスクを十分にブレイクダウンできていない」という壁にぶち当たっています。

例えば「クライアントとの提携」という大きなタスクがあるとします。実際には、契約条件の詳細確定、法務チェック、社内での承認プロセス、複数回の商談など、最低でも15個以上のサブタスクに分解できるはずです。しかし、これまでの自分はその一連の作業をひとまとめにしてガントに落とし込んでしまっていました。結果として、「どこまでやればゴールなのか」「どのステップで詰まっているのか」という解像度を出し切れず、期限までに終わらないこともありました。

問題解決のスコープをしっかり定義し、その範囲で「何をやるか」を明確にする力が、今の自分にとって大きな課題だと痛感しています。ただ、こうした課題も含めて、生成AIやメンバーの力を借りながら、最終的な成果に突き進むことを意識しています。

そして何より、この短期間で新規事業の責任者としてプロジェクトに深く関わることで、毎日が新しい挑戦の連続であり、その一つひとつが自分の血となり肉となっているのを強く実感しています。期日に追われ、タスクの解像度不足に悩みながらも、それらすべてが確実に経験値として積み上がっている。

「もがきながらも前に進んでいる」この感覚が、実はすごく楽しいんです。

それから、介護のドメイン知識が徹底的に求められるわけではないことも意外でした。むしろ、「ビジネスの本質を理解し、それを介護業界に応用していく力」が重視されています。

これは私自身の経験からも実感できます。入社初日に不動産事業の立ち上げを任されましたが、不動産業界の専門知識よりも、「1ヵ月で立ち上げるためのタスク設計と実現可能性の検証」という汎用的なビジネススキルが求められました。

「業界特化の知識は後から習得できるが、事業を前に進める力は一朝一夕では身につかない」

この考え方が組織全体に浸透しています。

役員との距離も想像以上に近く、日常的に経営視点での議論ができる環境があります。前職では上層部との間に何層もの階層があり、直接対話する機会はほとんどありませんでしたが、クーリエでは役員と直接議論し、即座にフィードバックをもらえます。この環境の違いは大きなギャップでした。

さらに驚いたのは、この規模の会社で多数のスペシャリストを抱えている珍しさです。通常、成長期の企業は「何でもできる人」を重宝しがちとイメージしていました。しかし、クーリエでは、「横断的能力×意思決定経験を持つ経営層をはじめとしたマネジメント型の人材」と「特定分野で突出した専門性を持つスペシャリスト型の人材」の両方がバランス良く配置されています。

誰もが「自分がこの事業を成功させる」という強い意志を持ちながらも、それぞれが異なる強みで貢献している。この多様性と熱量の組み合わせは、入社前には想像できなかった環境でした。

新規事業を入社後1ヵ月でローンチしたそうですね。どのような経緯で担当になったのですか?

実は、その新規事業の担当は、入社初日の昼食時に取締役の清水から突然告げられました。この配属は私の入社1週間前のマネジメントミーティングで決定されており、ちょうどプロジェクトの話が持ち上がったタイミングで私の入社が決まっての抜擢だったそうです。

入社初日は、まず既存事業(入居・求人領域)の概要や事業課題について説明を受けましたが、「関係ないやん」と思うほど、全く違う領域の不動産事業をスライド1枚で提示されました。事前に不動産事業への希望を表明していたわけでもなく、完全に会社側の判断による配属です。もちろん、その内容にチャレンジしたいと思える内容で納得してアサインされたのですが(笑)

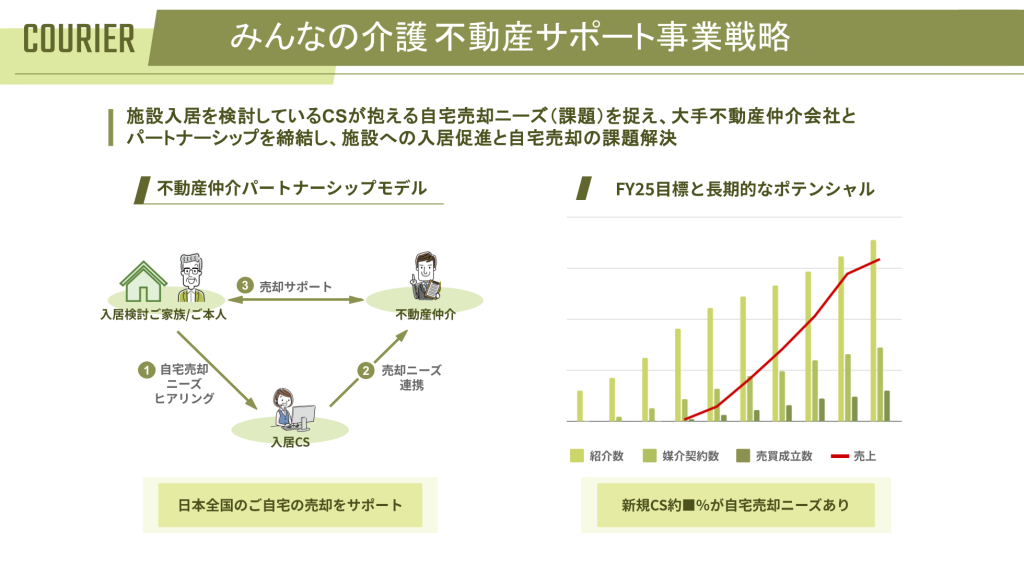

そこから1ヵ月間、必死に構想を練り上げた結果が以下の図のように「みんなの介護」の入居相談員から不動産仲介へとつなぐ新たなビジネスモデルでした。

初日の課題として「1ヵ月で立ち上げるための全タスクリスト作成、スケジュール策定、実現可能性の検証」を求められ、即日でプロジェクト全体を設計することになりました。

ここでも重視したのは、ゼロベースで物事を考える姿勢です。これは単なる「白紙から考える」という意味ではありません。既存のビジネスモデルや業界の常識、そして自分自身の先入観まで一度完全にリセットし、「本当にユーザーが求めているものは何なのか?」という本質的な問いから出発することを意味します。

そこで、CRM(顧客管理システム)を使って過去6ヵ月分の顧客対応履歴を徹底的に分析しました。さらに、入居サイト上のコンテンツ閲覧データや問い合わせフォームの入力内容まで細かく調査しました。

この分析作業で最も印象的だったのは、売却に関する相談の背景を深掘りした際の発見でした。当初は「単純な資産整理のニーズ」と思っていたのですが、実際は全く違っていました。

データを詳細に分析していく中で、ある事実が浮かび上がりました。不動産売却を相談される物件の約78%が「実家」だったのです。そして、顧客の声を一つひとつ読み返していくうちに、これらの物件が単なる「資産」ではないことが明確になりました。

「母が亡くなって、一人では管理できないけれど、この家には40年間の思い出が詰まっていて…」

「父の介護のために東京に出てくるが、生まれ育った家を手放すのは本当に辛い」

「兄弟みんなで過ごした夏休みの記憶がある家を、ただの取引として扱いたくない」

こうした生の声に触れた時、私は 「これは不動産取引ではない。人生の大きな決断をサポートする事業なのだ」 と確信しました。従来の不動産業界では「早く・高く・効率的に」が重視されがちですが、我々が提供すべき価値は全く異なるものでした。

人生の重要な決断には時間をかけた信頼関係が不可欠であり、一度の商談や契約で終わる従来のアプローチでは十分なサポートができません。顧客の真のニーズを理解し、最適なタイミングで最適な提案をするためには、継続的な関係性が必要だと考えました。

このインサイトから導き出した戦略は、「点での接点」から「線での関係性構築」への転換でした。

Before:立案当初のアプローチ |

After:改善アプローチ |

|

|---|---|---|

お客様との |

単発の契約として完結する関係 |

継続的に相談する関係 |

サポート体制 |

施設入居サポートとの連携なし |

施設入居サポートと売却サポートの並行進行 |

進め方 |

スピード重視 |

お客様の心情に寄り添いペース調整 |

さらに、追客組織のマネージャーと 週3回の定例ミーティングを設定し、戦略を現場で確実に機能させる枠組みを整えました。ここでは 電話・メールなどタッチポイントごとにお客様の感情曲線を描き出し、その変化に合わせたサポート手順をミリ単位で設計しています

フローを決める中で特に重視したのは、お客様が自分のペースで決断できる環境作りでした。「早くご判断ください」という圧力を排し、「いつでもお客様のタイミングでお手伝いします」という姿勢を徹底しました。

加えて、事業を進めるうえで、お客様一人ひとりの状況が全く異なるという現実と直面しました。代表的なケースは次のとおりです。

- ケース①:60代男性 母親の介護で実家売却

- 課題:感情的な整理がつかない

- アプローチ:6ヵ月かけて段階的なサポート、思い出の品の整理から開始

- ケース②:50代女性 父親の施設入居のため父親の投資用物件を売却

- 課題:入居時費用に充てるため時間的制約が厳しい

- アプローチ:2週間での迅速な査定・買取オプションを提案できるようご紹介

- ケース③:80代夫婦 夫婦での施設入居のため自宅が空き家になるリスクを懸念

- 課題:空き家を放置することで建物が傷んだり野生動物が棲みつくのが心配

- アプローチ:売却だけではなく、空き家の活用や第三者の見守りを含めて提案

画一的なマニュアルでは対応できないため、カスタマイズされた対応フローを開発しました。ローンチ後もフィードバックを取り込み、フローを PDCA サイクル で更新しています。マニュアルやチェックリスト、FAQ を随時アップデートし、対応品質を平準化しつつ個別最適を守っています。

今後は、このノウハウを体系化してより多くの地域にも展開し、より多くの方々が安心して「住み替え」を実現 できるよう支援の輪を拡大していきます。

実績で実力を証明し「なんとかし続ける」力を養う

今後クーリエで成し遂げたい目標について教えてください

携わっている各事業をそれぞれ既存事業に迫る売上高に成長させることが目標です。ただし、単純な成長ではありません。入社3ヶ月間、清水から求められるクオリティに対して一度も80点以上の回答を出せたことがないと考えています。その現実を踏まえ、「この人になら任せられる」と認めてもらえる実績を具体的に証明したいのです。

短期的には、現在立ち上げている不動産事業ともう1つの新規事業を軌道に乗せることが最優先です。その過程で、「ゼロから1を作り、それを10に育てる」という前職とは全く異なる難易度に挑戦しています。

中長期的には、経営層への提言と意思決定への関与を深めていきたいです。全社的な視点でクーリエの成長に貢献できる存在になりたいと考えています。

そのために目指すレベルとしては、経営層に対して「この判断で進めましょう。責任は私が取ります」と宣言し、実際にそれを正解にしていける存在になることです。そのためには、財務、マーケティング、組織開発など、経営に必要な知識を幅広く習得していく必要があります。

最終的には、クーリエでの経験を活かして起業することが目標です。ただし、それは逃げではなく、クーリエで十分な実績を残してからの挑戦にしたいと思っています。

サクライさんが考える、クーリエに向いている人材像とは?

単純な成長意欲の高い人ではなく、「何のために成長したいのか」について明確に答えられる人が向いていると思います。成長すること自体が目的化している人ではなく、成長の先に何を実現したいのかが明確な人です。

私自身を例にすると、「起業して自分で事業を成功させる」という明確なゴールがあります。だからこそ、入社初日に不動産事業の立ち上げを任された時も、「これは起業時に必要な『ゼロから1を作る力』を鍛える絶好の機会だ」と捉えることができました。

また、目の前の物事に没頭できる人も重要な資質だと考えています。新規事業の立ち上げは、予想外の課題が次々と発生します。その度に「どうにかしなければいけない」状況が続きます。その一つひとつに真摯に向き合い、解決するまで諦めない粘り強さが必要です。

前職でもそうでしたがもちろん主体性も欠かせません。指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決策を提案し、実行に移せる人が向いていると思います。クーリエのフラットな組織では、年次や役職に関係なく、良いアイデアがあれば採用される環境があります。だからこそ、「新人だから」という遠慮は不要で、むしろ積極的な提案が期待されています。

そして何より、実績で勝負したいという気概を持った人。評価や肩書きではなく、自分が生み出した成果で語れる人こそ、活躍できると思います。クーリエでは「この人になら任せられる」と認めてもらうために、常に具体的な成果での証明が求められます。「卓越したビジネススキルを持つ経営陣と対等に議論できるレベル」に到達するには、実績に基づいた説得力が不可欠です。

最後に、経営企画職を志望する方へメッセージをお願いします

役員との会話量が多いことで、経営陣が何を大切にしているのかに触れられる機会があります。これは他社では得難い経験だと思います。

クーリエには懸命に仕事をしている人が多く、日々刺激を受けることができます。前職では感じられなかった、「自分の仕事が直接事業成長につながる」という実感を持てる環境があります。

経営企画として働くということは、会社の未来を描き、それを実現していく仕事です。時には困難な判断を迫られることもありますが、その分やりがいも大きい。自分の意思決定が事業の方向性を決め、多くの人の人生に影響を与える。その責任の重さと同時に、大きな可能性を感じられる仕事です。

僕もまだまだ未熟ですが、一緒に熱中できる環境で面白い仕事をしましょう!クーリエは、本気で事業を創り、成長させたいという思いを持った人にとって、最高の環境だと確信しています。