BIGTECHの経営をベンチャーのスピード感で。COOが描く、50人のビジネスリーダー育成とヘルスケア業界変革の未来

-

COO(Chief Operating Officer) 田端

COO(Chief Operating Officer) 田端

Amazonで10年間、世界20数カ国を飛び回りながら事業管理・新規事業開発・コンプライアンスの責任者を歴任。CCO(Chief Compliance Officer)、事業開発責任者として「Amazonの歴史に名を刻む」という目標を達成した。22年間の大企業で培ってきたグローバル視点と事業創出力を活かし、ヘルスケア業界改革の推進とリーダー育成に挑戦するべくクーリエへ。現在はCOO(Chief Operating Officer)として「みんなの介護」事業の施設表彰制度や推進し、50人のリーダー育成を通じて50年後も続く企業基盤の構築を目指している。

目次

22年間大企業で培ってきた、グローバル視点と事業創出力

田端さんはAmazonで約10年、その前はシェルで約12年という大企業でのキャリアをお持ちですね。それぞれでの経験について教えてください。

石油企業のシェルでの12年間は、ゼロからイチを創り出す経験の連続でした。シェルグループでのコンサルティングを行う企業に入社し、新規POS(Point of Sales)システム、バックオフィス・売掛金管理システム、そして新規コールセンターの立ち上げまで、様々なシステムやオペレーションについて、設計・開発から運用まで一気通貫で経験させてもらいました。

成果として最もインパクトを残せたのが「シェルイージーペイ」というキーホルダー型の非接触IC決済ツールです。これは単なるシステム開発プロジェクトではなく、システム設計、運用設計、オペレーション、全国への展開・導入、そしてカスタマー向けのマーケティング、ファイナンシャルといった事業全般を一手に担当し、最終的に100万人以上が利用する巨大サービスへと成長させることができました。

当時を振り返るとコンサルタントとして、オペレーション、システム開発をハンズオンできただけでなく、クライアントであった昭和シェル石油に出向・転籍後は、戦略、支店管理、ファイナンス、マーケティング、セールスといった多種多様な業務を通して成長することができました。このときに培われた「事業を包括的に見る視点」が、後のAmazonでのキャリア、そして現在のCOOとしての業務に直結していると感じます。Amazonでの10年間は、グローバルプラットフォームビジネスの本質を学ぶ期間でした。

Amazonと言えばジェフ・ベゾスが立ち上げたオンライン書籍販売が有名ですが、私がAmazonでのキャリアをスタートしたのは日本法人の書籍事業部でした。その後は管掌領域を書籍を含んだメディア部門全体に広げ、プロダクト、マーケティング、サプライチェーン、新規事業開発を管掌し、その後は別の商材部門にて、事業管掌を行いながら、コンプライアンスにも幅を広げ、また三菱商事とのアライアンスによる再生可能エネルギーの調達といったプロジェクトのリードも行い、より全社的にインパクトを与えると同時に責任が重くなる管掌領域に幅を広げました。

「Amazonの歴史に名を刻んだ」と伺いました。どのような実績を残されたのですか?

例えば、ブックオフ、ゲオ、ローソンといった競合リテールとのアライアンス構築を成功させたことです。

Amazon入社時、私は2つの明確な目標を設定していました。「プラットフォーム事業の理解」と「Amazonの歴史に名を刻む」ことです。

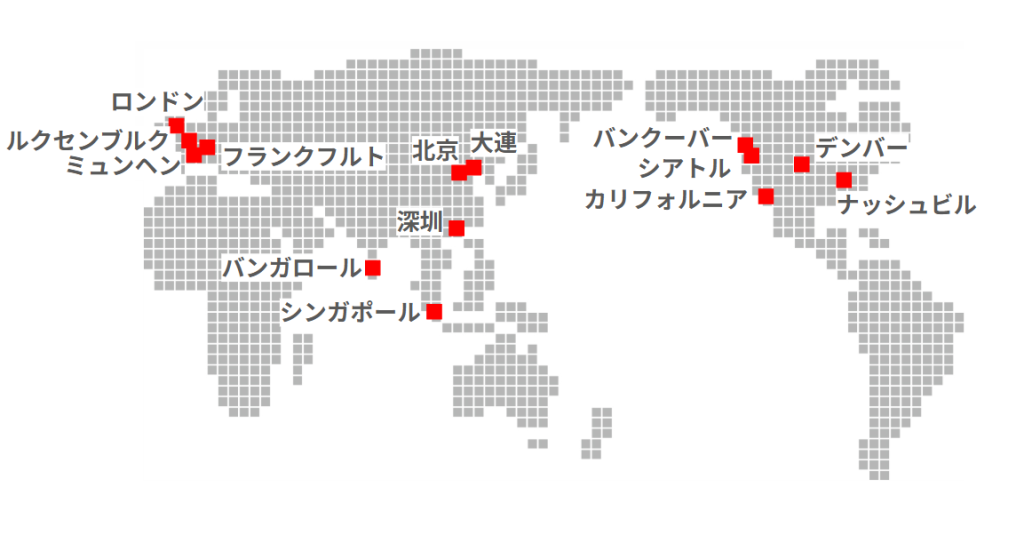

私はアマゾン在籍時に世界一周を2回経験しました。Amazonは20数カ国にオフィスを展開していたため、アメリカのシアトル本社、デンバー、カリフォルニア、ナッシュビル、カナダのバンクーバー、イギリスのロンドン、ドイツのミュンヘン、フランクフルト、また、ルクセンブルク、シンガポール、中国の北京、大連、深圳、インドのバンガロールと、文字通り世界中を飛び回る日々でした。

シアトルではタクシー運転手から、ベゾスがよく出没するステーキ屋やバーを教えてもらったのですが、結局一度も遭遇できませんでした(笑)。

その中で、競合リテール企業とのアライアンスを構築しました。当時、合計で約15,000店舗もの販売網を通じて、手数料スキーム見直しによる億単位の収益改善など、規模の大きなプロジェクトを成功させました。まさに身をもって「プラットフォーム事業の理解」を進めていったわけです。

さらには、大手パートナー企業へのAPI導入によるコストダウン等オペレーションの効率化を図ってきました。そしてプロダクト、マーケティング、サプライチェーンといった幅広い領域を管掌した後、最終的にはCCO(Chief Compliance Officer)に就任し、行政や団体との交渉、金融やその他法令に対するコンプライアンスや施策の実行を積み重ねてきました。これらを経て、Google検索で自分の名前がヒットするのを見たときは、「Amazonの歴史に名を刻めた」のだと実感しましたね。

なぜ次のステージに進まれる決断をされたんですか?

Amazonで設定した2つのキャリアゴールである「プラットフォーム事業の理解」と「歴史に名を刻む」を10年かけて達成し、次のステージに進む準備が整ったからです。

培った実績、経験、仕事に対する自信と影響力を武器に、次の会社でさらなるパフォーマンス向上を目指したいと考え、改めて自分の市場価値を他の環境でも試してみたいという前向きな気持ちもありました。

Amazonには”Day One“という、毎日を組織や起業のはじまりの日と捉えて、挑戦と成長をし続けるというカルチャーがあるのですが、私はこれが大好きで、自分がやっていて楽しく、ワクワクする、未知への期待と不安、新しいものをつくる喜びや驚きといった環境を求めたいと思っていました。

そんなとき、スピード感と成長機会が豊富な環境に身を置きたい、これまでのキャリアで培ったスキルをさらに幅広い領域で活かし、キャリアアップを追求したいと考えるようになったのが決断の理由でした。

数ある企業の中からクーリエを選んだのには、大きく2つの理由があります。

一つ目は、事業そのものが持つ社会的インパクトと成長可能性です。日本は2025年には65歳以上が人口の30%を超え、2040年には35%に達する超高齢社会を迎えます。同時に労働人口は減少し、介護需要は今後20年で現在の1.5倍に拡大すると予測されています。この構造的な社会課題に対して、クーリエはITを活用したDXアプローチで業界変革を推進していました。

特に印象的だったのは、単なる「介護施設の検索サイト」にとどまらず、医療連携や介護現場の業務効率化支援、さらにはライフサポート事業まで視野に入れた総合的なプラットフォーム戦略を描いていたことです。これはまさに、Amazonで学んだプラットフォーム事業の本質を、日本の社会課題解決に活かせる絶好の機会だと感じました。

二つ目に、選考プロセスで感じた人と組織の質の高さが決定的でした。面接には代表の安田をはじめ経営陣が総出で参加し、時間を投資してくれました。

他社の面接では「なぜうちなのか」「何をしてくれるのか」という一方的な質問が多く、まるで値踏みされているような感覚でした。しかしクーリエでは、私のこれまでの経験や考え方を丁寧に聞いた上で、「この情報から何ができるか提案してください」という実践的な課題を出され、その場でパワーポイント5〜6枚のプレゼンテーションを実施しました。

この時間は単なる面接ではなく、すでに一緒に仕事をしているような不思議な感覚を覚える体験となりました。質問と回答が活発に交わされ、表面的でない本質的な議論ができる。まさに私が求めていた「Day One」の精神を体現している組織だと確信しました。

大企業の構造的課題を解決する、ベンチャーのスピード感とフラットな組織文化

Amazonやシェルと比較して、クーリエの意思決定プロセスにはどのような違いがありますか?

圧倒的にスピード感が違います。これは入社直後から肌で感じた最も大きな驚きでした。

Amazonも元々はスタートアップでしたが、グローバルで社員数が既に数十万人を越えており、階層が深くなっています。これだけ規模が大きくなると意思決定のためのレイヤーが増え、承認や報告の待ちが発生することになります。週に1回しか意思決定の機会がないため、承認プロセスも材料を揃えて説得する時間のかかるものでした。

一方、クーリエでは、ミドルレイヤーが現場の実行と経営判断の橋渡し役として機能しながら、同時に、経営陣も現場の議論に直接参加する柔軟な体制を取っています。つまり、ミドルレイヤーは単なる「中継点」ではなく、実行のプロフェッショナルとして自律的に判断し、必要に応じて経営陣を巻き込んで即座に方向性を決定できる権限を持っています。

この体制により、日常的なオペレーションはミドルレイヤーが効率的に推進しつつ、戦略的な判断が必要な場面では経営陣も交えてその場で議論したうえで意思決定を行うことが可能になっています。階層があることで責任の所在を明確にしながら、フラットなコミュニケーションで意思決定を高速化する。これは、旧来のAmazonが持っていたスピード感を、より洗練された形で実現している仕組みです。

全階層が当事者意識を持って議論に参加し、決める前から行動開始できるという、一見カオスながらもスピード感重視の環境は、まさに私が求めていたものでした。これは階層がないのではなく、階層を越えて全員が主体的に動ける組織文化があるということです。

例えば、会議で決めた施策を翌日には実行し、デイリーで成果を振り返って改善するというサイクルは非常に早いです。この迅速さは大企業では絶対に考えられません。

入社してみて感じたギャップを教えてください。

最も面白いと感じたのは、「成長ITベンチャーが持つマインドやスピード感」と、「成熟したIT企業が持つ高度な管理体制」が両立している点です。

組織がフラットでメンバーとマネジメントの距離が非常に近く、意思決定の速度が速いことは期待通りでした。しかし、それ以上に驚いたのは、効率化への取り組みが非常に先進的だったことです。

ベンチャー企業でありながら、AIや自動化ツールの積極的な活用が私の想像をはるかに超えており、従来は人手をかけていた作業の自動化が強力に推進されていました。一例を挙げると、以下のようなものです。

- 経営判断に必要なデータ収集

- 複数の情報ソースから競合動向や市場トレンドを自動識別・収集し、機械学習による優先度判定で経営判断に必要な情報のみを抽出するシステムを運用

- 議事メモ自動生成~WBS設計

- 音声認識AIとLLMを組み合わせた高精度な文字起こしにより、コンテキストを前提とした論点ベースの議事メモ自動作成~ネクストアクション抽出、実行の推進

- MLによるオペレーショナルエクセレンス

- 機械学習や自然言語処理技術を応用し、オペレーションの属人性を排除し、業務品質の標準化と継続的な生産性向上を実現

IT企業であるAmazonと比較しても、AI活用や効率化においてクーリエの方が進んでいる部分があり、その先進性には本当に驚きました。

またスタートアップとして、Amazonにも全然負けていないハードワーカー文化がある一方で、効率化により生産性を高めているバランスの良さも大きな魅力です。「Work Hard, Have Fun, Make History」を掲げるAmazonと同等の働きぶりながら、より効率的に成果を出せる環境が整っています。

クーリエに入社して特に印象的だった社内文化はありますか?

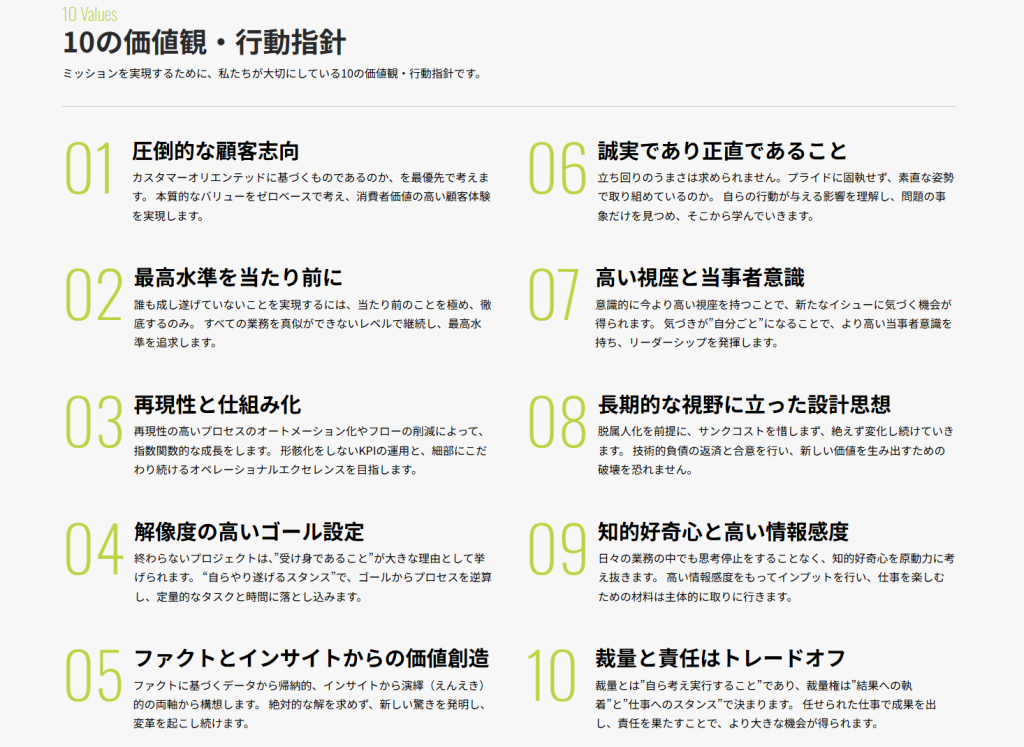

ミッションを実現するための価値観・行動指針として掲げている10 Valuesが経営陣からメンバーに至るまで浸透していることです。社員全員がこの10 Valuesを常に意識して行動しており、日常のさまざまな場面でお互いにリマインドし合う文化がしっかりと根付いています。

Amazonのリーダーシッププリンシプルと同様に、クーリエの10 Valuesは面談・評価の基準として実用的に活用されていて、形骸化していない実践的な指標として機能しています。単なるお題目ではなく、日々の業務判断や人事評価の具体的な基準として生きています。

定期的に必要な会議には代表が直接参加し、若手社員と直接議論する環境も、大企業では考えられないレベルで行われています。日本の企業で若手社員が代表と直接ビジネスについて話せる機会はほぼありませんが、クーリエではそれが日常的に行われています。

代表だけでなく、多彩なマネジメントとの距離が近いため、ダイレクトに提案・フィードバックを得ることができる環境が整っています。

COOとして全社横断でビジネスを統括しつつ、新規事業を推進

クーリエにジョインして5ヵ月になりますが、現在どのような領域を管掌されているのでしょうか?

COO(Chief Operating Officer)として、採用・労務といった人事領域、法務・コンプライアンス、経理・財務、BPOといった業務全般を統括しています。さらに業界団体幹部とのアライアンスや政府関係機関との渉外も担当しており、会社のさまざまな業務を監督・取りまとめ、組織統治とパフォーマンス向上を図るガバナンス、業務の把握と管理をするグリップの役割を果たしています。

現在推進されているプロジェクトについて具体的に教えてください。

現在、大きく分けると以下の2つのプロジェクトを推進しています。

- 病院・居宅介護支援事業所へのカスタマー新規開拓プロジェクト

- 「オンライン」で国内最大規模のプラットフォームを誇っている「みんなの介護」のオフライン市場への進出

- 病院やケアマネジャーのいる高齢者向けの福祉施設を対象に、入居検討者の紹介獲得と契約促進を進める

- 「みんなの介護アワード」プロジェクト

- 質の高いケアを実践する施設を選出・表彰し、施設職員の専門性と日々の努力に光を当てることで、仕事の誇りとやりがいの向上を支援するイベント

- 受賞施設の取り組みを詳細に収集・分析し、再現可能な形で提供することで、全国の介護施設がすぐに実践できる体系的な戦略へと発展させることが目的

①の病院・居宅介護支援事業所へのカスタマー新規開拓プロジェクトは、クーリエが未参入のオフライン市場の開拓を目的とした重要な取り組みです。

これまで「みんなの介護」は老人ホーム探しのプラットフォームとして「オンライン」を主戦場としていましたが、実は老人ホームに入居する方の全体の約70%の入居決定は「オフライン」である病院やケアマネジャー経由という事実があります。

私たちは、この非常に大きなオフライン市場に本格的に参入することを決定しました。

この背景には、病院の地域連携室やMSW(医療ソーシャルワーカー)、あるいはケアマネジャーが、退院される患者さんや在宅介護を受けている方の次の行き先(老人ホームなど)を探す際、限られた情報源や人脈に頼らざるを得ないという課題があります。「最適な施設を迅速に見つけたい」という現場のニーズに、既存の仕組みでは応えきれていない状況でした。

この課題を解決し、ヘルスケア業界の変革を推進するため、私たちは全国約8,000の病院と約3万6,000の居宅介護支援事業所を新たなパートナーとして開拓し、以下の取り組みを進めています。

- 医療・介護連携ネットワークの構築

- 病院やケアマネジャーとの強固なパートナーシップを基盤に、入居希望者のシームレスな紹介・契約プロセスを確立

- ケアマネジメント業務の高度化支援

- ケアマネジャーの専門業務を支援し、要支援・要介護者情報の管理体制を最適化することで、より質の高いケアプラン実現に貢献

- ヘルスケア領域における事業開発

- 医療連携を基軸とした共同プロジェクトを推進し、地域包括ケアシステムが抱える課題解決と新たな価値創出を目指す

②の「みんなの介護アワード」は、「みんなの介護」事業において、介護施設を表彰するイベントで、私がProject Ownerとして推進しています。このイベントは、単に優れた施設を表彰するだけが目的ではありません。介護現場で日々蓄積される貴重な実践知や成功事例を体系化し、業界全体で共有できる「仕組み」を構築することを真の目的としています。

本イベントを通じて、私たちは以下の3つの付加価値の創造を目指しています。

- 介護現場の先進的な取り組みを発信し、業界の継続的な質向上に貢献

- データに基づく客観的な評価と現場の声を両立させた価値ある情報により、介護の質向上に直結する実用的な知識基盤を創出。

- 日本の社会課題に対し、実現可能な解決策と持続可能な仕組みを提案

- 2040年には約57万人の介護職員が必要となる一方、生産年齢人口は減少を続けている。

- 必要なデータ基盤に基づく実証済みの成功モデルを体系化し、限られた人材で最大の効果を生み出す、実効性のある解決策を共有。

- 介護プロフェッショナル×政策ビジョン×ヘルステクノロジーの共創を実現

- 職員の皆様の創意工夫をデータ化し政策立案者と共有することで、より現場に即した介護報酬、介護保険制度の改定を実現。

これら2つのプロジェクトは、「オンラインとオフライン」「現場と政策とテクノロジー」という異なるアプローチを組み合わせるものです。これにより、ヘルスケア業界が抱える情報格差を解消し、「みんなの介護」が真の意味でのプラットフォーム企業へと進化するための重要な布石となります。

高齢化社会においてヘルスケア業界の重要性が増し続ける中、私たちはITを活用した業界変革のアプローチで、事業展開の可能性をさらに広げていきたいと考えています。

日々のフィードバックやマネジメントで意識されていることは何ですか?

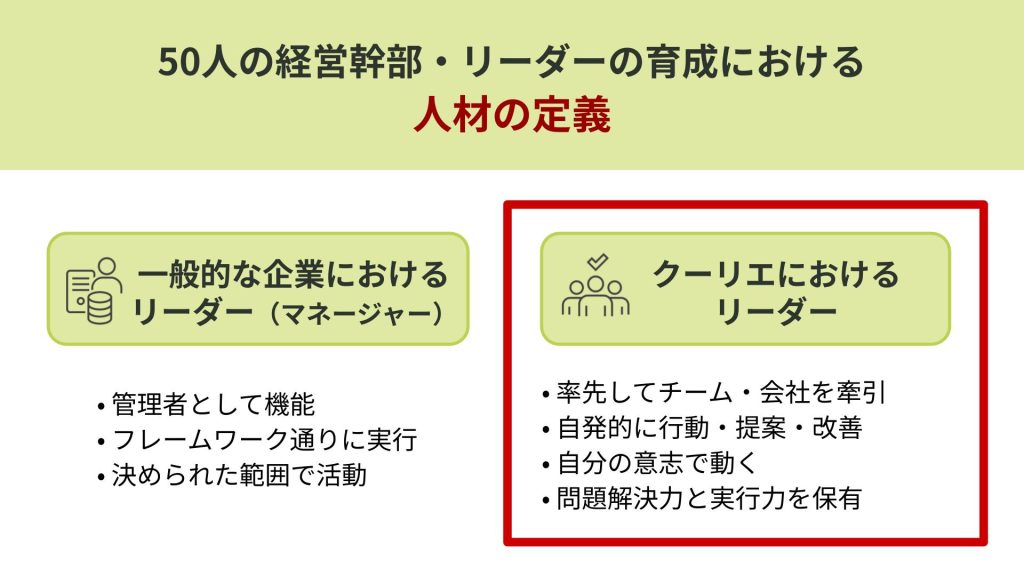

「50人の経営幹部・リーダーの育成」というのは、クーリエの今後を担う、「問題解決ができ・実行力のある・意思を持った」人材の育成、輩出を推進する組織戦略です。

この戦略で特に重要視しているのは、「50年後の視点」です。つまり、現在の経営陣がいなくなった将来を見据え、理念や文化を次世代にどう伝達し、将来のリーダー候補をどう育てるかを考えています。私たちが目指すのは、単なるポストとしてのリーダーやマネージャーではなく、自分の意思で動く真のリーダーを育成することであり、それが企業として50年後も続くための基盤作りになると信じています。

ここで重要なのは、「マネージャー」と「リーダー」の違いを明確に区別している点です。私たちは、マネージャーを「管理者として決められたフレームワーク通りに実行する人」、一方でリーダーを「率先してチームや会社を引っ張る人」と定義しています。

このリーダー育成を実現するため、日常的にもフィードバックの「質」にこだわっています。朝会、採用、各プロジェクト、日々の業務タスクなど、あらゆる場面でフィードバックを行いますが、そこで徹底しているのは「答えを与える」のではなく、自発的に「答えに辿り着く力を養う」アプローチを徹底していることです。

例えば、メンバーが課題に直面した時、「こうすべきだ」と指示するのではなく、「なぜそう思うのか?」「他にどんな選択肢があるか?」「それを選んだ場合、どんな結果が予想されるか?」といった問いかけを通じて、自ら解決策を導き出せるよう促します。

この方法は、週次で行うマネジメントや事業単位のミーティングでも同様です。成功事例を共有する際は「なぜ成功したと思うか」を本人に言語化してもらい、失敗事例では「次はどうアプローチするか」を自ら考えてもらいます。この繰り返しにより、メンバーは徐々に「指示待ち」の姿勢から、自発的に提案したり行動する姿勢へと変化していきます。

さらに重要なのは、リーダーになるということは、自分が率いる人たちよりも何か一つ「尖った強み」を持つ必要があるという考え方です。それは人格でも、コミュニケーション力でも、実績でも構いません。大切なのは、その強みを次世代に継承できる形で体系化し、メンバーの成長の軸として活用することです。

現在、この考えを組織全体で共有するため、「クーリエが求めるリーダー像」の体系化を進めています。具体的には、どのようなケイパビリティを持ち、どのようなパフォーマンスを発揮する人材をリーダーと定義するのか。その基準を明確にすることで、全メンバーが同じ方向を向いて成長できる仕組みを構築しています。

成長マインドを持った人材とともに創る、ヘルスケア業界の未来

具体的にはどんな人材と一緒に働きたいですか?

「成長することを自分ごととして、自分で踏み出す勇気と自分自身に投資して成長するマインドを持った人」と一緒に働きたいです。

クーリエが相手にしているのは停滞産業ではなく今後さらに拡大する産業です。産業の拡大や企業成長に合わせて自身も成長したいという意欲がある人、5年後、10年後の自分の姿を描き、逆算思考で目標に向けて何をすべきかを考えられる人を求めています。

具体的には以下のような人材とともに働きたいと考えています。

- キャリア向上への強い意欲

- より高いポストや大きな実績を目指し、市場価値向上のための戦略的なスキルセット構築と実績創出に継続的にコミットできる人材

- 継続的な学習と知識習得

- 最新技術やビジネストレンドを能動的にキャッチアップし、獲得した知識を即座に実務へ応用できる高い学習転移能力を持つ人材

- 戦略的な自己投資意識

- ROIを意識した自己研鑽に時間と資金を投じ、中長期的なキャリア成長を見据えた計画的な能力開発を実践できる人材

- 健全な競争意識とベンチマーキング

- 同期や同僚の成長を刺激として捉え、相互に高め合いながらチーム全体のパフォーマンス向上に貢献できる人材

- 個人と組織の成長シナジー創出

- 自己成長を組織価値向上に直結させ、個人のキャリア実現と企業の事業成長を同時に達成する視座を持つ人材

- 企業理念への深い共感と体現

- 成長企業のビジョン・ミッションを自分事として捉え、日々の業務において価値観を体現し組織文化を強化できる人材

テックジャイアントであるAmazon出身者から見ても「すごい!」と思える会社がクーリエです。最新のIT技術やAIを活用した高度化されたセールスやオペレーションはGAFAを越えていると感じました。国産プラットフォームとして強力な基盤を持っており、事業の将来性や拡大性もあります。

「戦略的な自己投資意識を持つ人材」を求めるのはAmazon時代のある気づきがベースにあるそうですね。

「戦略的な自己投資意識を持つ人材」を求める理由は、私がAmazon時代に世界を回った経験や、個人的な旅行で得たある重要な気づきがベースになっています。

例えば「英語」を例にあげましょう。東南アジアへ行くと、子どもでも当たり前のように英語を話す光景を目にします。彼らはまさに「生きるため」に必死であり、生きるためのツールとして英語を学び、自分自身の付加価値を高めることで、貧困地域であっても仕事を得て生きています。

一方、日本では小中学校から10年近く英語を学んでも、ほとんど話せない人が多いのが現状です。この根本的な違いは、ひとえに「危機感」と「必要性」の有無にあると考えます。

日本企業でよく見られる問題として、「なぜ英語をやらなければいけないのか」という受動的な姿勢や、「会社が補助金を出してくれるならやる」といった会社への依存、つまり「自分に投資する必要性」や「スキルを身に着けて成長する」という競争意識の欠如があります。これは、今の日本では英語を使わなくても良い環境があり、危機感が生まれにくいこと、また、英語が使えなければ仕事がない、という状況に追い込まれることもないため、必要性に駆られていないことが原因です。

しかし、もし英語が使えれば、キャリアの選択肢として海外部門で働くことや、外資系企業へ転職するといった新しい道が拓けます。すなわち、豊かなキャリアを形成するために本当に必要なのは、「自ら成長したい」というマインドと、それを実践するための「自己への投資」です。

これは英語に限りません。仕事に応用できるスキルを自ら獲得し、より多くの知識を蓄積することで、自分の仕事の付加価値を高め、ビジネスの幅を広げることができます。そしてそれが、やがては自分自身のキャリア形成に確実につながっていきます。

私たちは、このように自分の身を置く環境の重要性を理解し、成長企業の理念に共感して一緒に成長できる方々と、世界を変えていきたいと思っています。ご自身の「成長したい」という強い意欲に対して、会社と組織がしっかりと応えてくれる、そんな環境がクーリエにはあります。

ハードワークを続けていますが、休日はどのように過ごされていますか?

休日は愛犬と過ごすことが多いですね。18歳の誕生日を迎えた老犬がいて、愛犬の年齢により活動範囲が限定されるようになりました。今は近所のレストランでの食事や自宅での料理作り、そして「タバタ農園」での農作業を楽しんでいます。

タバタ農園は3畳程度の小さな畑ですが、あまりスーパーでは見かけない品種のトマト、キュウリ、ズッキーニ、唐辛子、大葉、ジャガイモなどの野菜を育てています。前年秋から冬にかけて本格化させました。

畑作りは初めてなので失敗もありました。土づくりをしなかったので、ネギ栽培はうまく育たず失敗し、逆にキュウリは収穫時期を見逃すと30センチの「お化けキュウリ」に成長して驚きました(笑)。

季節作業として咲き終わった作物の撤去、土の入れ替えと肥料投入、次の栽培に向けた土壌改良など、畑仕事の内容は多岐にわたります。収穫した野菜を使って料理をするのも楽しいですよ。時間があるときは愛車でドライブしたり、炭火でバーベキューをしたり、マッサージでリラクゼーションも楽しんでいます。

仕事以外の時間を大切にして「遊び心を持つ」ことで、頭を切り替えてリフレッシュしています。ハードワークを続けるためには、こうした「心の余裕」も重要だと考えています。